Version

imprimable de cette page Æ ![]()

Comment les ignorer au Portugal ? Ces carreaux d’environ 14 cms x 14 cms peints à la main et vernissés qui ornent les surfaces des églises, des palais, des villas, des parcs, des jardins et des plus beaux monuments du pays, de leurs coloris chatoyants et de leurs dessins sophistiqués ou naïfs. Frais l’été, inaltérable en milieu humide.

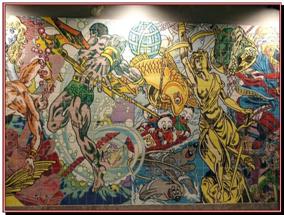

Ils sont réalisés avec des motifs tels que les fables de La Fontaine, des décors exotiques ou de mythologie.

Ils se sont avec le temps intégrés à la culture du pays et sont considérés aujourd'hui comme patrimoine national.

Le mot vient de l’arable az-zulaïj qui signifie « pierre polie » et se prononce « azoulejouche ». Au 14ème siècle, dans le but de décorer palais et mosquées, les Maures ont apportés les azulejos dans leurs bagages (ou du moins la technique de fabrication !) pour décorer mosquées, harems et palais.

Après la

Reconquista, Séville en est devenue le centre de production pour toute la

péninsule ibérique, mais bientôt supplantée par Lisbonne. Ce n’est

qu’au 15ème siècle que les Portugais vont produire leurs propres

carreaux de faïence : bleus et blancs à l’origine, à partir du 16ème

siècle, les azulejos deviennent polychromes.

Après la

Reconquista, Séville en est devenue le centre de production pour toute la

péninsule ibérique, mais bientôt supplantée par Lisbonne. Ce n’est

qu’au 15ème siècle que les Portugais vont produire leurs propres

carreaux de faïence : bleus et blancs à l’origine, à partir du 16ème

siècle, les azulejos deviennent polychromes.

Après avoir utilisé les motifs

mauresques géométriques et colorés, les Portugais deviennent les maîtres de la

polychromie avec le style dit « Majolique ». Plus tard, ils réalisent

de véritables tableaux puis développent à partir du 18ème siècle des

motifs plus spécifiques. Les azulejos étant de plus en plus demandés pour

décorer les quintas d’été, les Portugais firent appel aux Hollandais (Delft)

dont les techniques permettaient de réaliser des panneaux plus complexes.

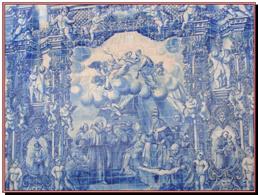

Après avoir utilisé les motifs

mauresques géométriques et colorés, les Portugais deviennent les maîtres de la

polychromie avec le style dit « Majolique ». Plus tard, ils réalisent

de véritables tableaux puis développent à partir du 18ème siècle des

motifs plus spécifiques. Les azulejos étant de plus en plus demandés pour

décorer les quintas d’été, les Portugais firent appel aux Hollandais (Delft)

dont les techniques permettaient de réaliser des panneaux plus complexes.

La crise politique et économique que traverse le Portugal, alors sous domination espagnole, est peu propice aux travaux réalisés à partir de matières onéreuses, comme le marbre ou l’or. L’azulejo est donc indiqué et les artisans céramistes vont pouvoir développer leur art en toute liberté.

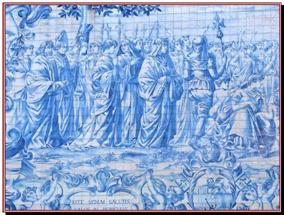

Simple et monochrome au 17ème

siècle, il se pare de couleurs et de motifs figuratifs dès le retour des

Portugais sur le trône. L'apogée de l'azulejo coïncide avec le règne de João

V (1706-1750). De grands panneaux monumentaux ornent alors les bâtiments, panneaux

décoratifs inspirés des gravures françaises et hollandaises.  Style et motifs (scènes de

genre, batailles, épisodes mythologiques ou tirés de la vie des saints)

reflètent le goût du temps. Le temps des guerres napoléoniennes signe le déclin

de l'azulejo.

Style et motifs (scènes de

genre, batailles, épisodes mythologiques ou tirés de la vie des saints)

reflètent le goût du temps. Le temps des guerres napoléoniennes signe le déclin

de l'azulejo.

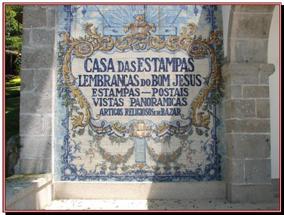

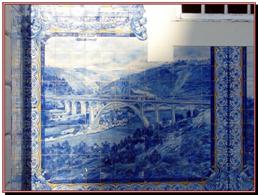

Après le tremblement de terre de 1755, l'artisanat devient industrie : il faut reconstruire. Les azulejos toujours peints à la main sont fabriqués en série. Désormais, ils vont faire leur apparition dans les maisons bourgeoises, les salons, les cuisines, sur les façades des commerces et des immeubles, les encadrements de portes…

A la fin du siècle, l’amélioration des conditions économiques stimule la construction et la rénovation de nombreux édifices pour lesquels il est nécessaire de produire des milliers d’azulejos. A la polychromie traditionnelle sont substitués, sous l’influence chinoise, des motifs bleus sur fond blanc.

Depuis, le genre s’est renouvelé, et des artistes contemporains continuent à le réinventer. Seule la technique demeure inchangée : sur une base de terre revêtue d’un enduit spécial, le motif décalqué est peint, mais les peintures à base d’oxydes de métaux sont toutes plus ou moins grises. Ensuite les carreaux sont cuits à 1000° C pendant plusieurs heures, cette longue cuisson va faire que seuls quatre pigments résistants vont être conservés : les sels de cuivre (vert), d'antimoine (jaune), de manganèse (sépia) et surtout de cobalt (bleu).

Si vous aimez, vous pouvez visiter le musée du même nom à Lisbonne. Mieux encore, visitez une fabrique.

Version

imprimable de cette page Æ ![]()

![]()