![]()

![]() Jeudi 11 Juillet. Malgré mon manque de

sommeil évident, ne me suis-je pas couchée à plus de 3 heures ! je tiens

tout de même à souhaiter une bonne fête aux Benoît. Quant à la météo, ça ne

change pas ! le ciel est gris, il est prévu de la pluie et une température

oscillant entre les 13 et 16 ° C’est donc encore avec le parapluie au fond du

sac que je vais m’apprêter à découvrir cette splendeur qu’est le palais d’été

de l’Impératrice Catherine 1ère.

Jeudi 11 Juillet. Malgré mon manque de

sommeil évident, ne me suis-je pas couchée à plus de 3 heures ! je tiens

tout de même à souhaiter une bonne fête aux Benoît. Quant à la météo, ça ne

change pas ! le ciel est gris, il est prévu de la pluie et une température

oscillant entre les 13 et 16 ° C’est donc encore avec le parapluie au fond du

sac que je vais m’apprêter à découvrir cette splendeur qu’est le palais d’été

de l’Impératrice Catherine 1ère.

Natacha se présente pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ainsi que notre chauffeur : Michel.

Tsarskoïe Selo est à 25 kilomètres au Sud de Saint-Petersbourg, pendant le trajet, Natacha nous raconte l’histoire de ce palais. Mais qui était donc cette Catherine ? ne pas confondre avec Catherine la Grande qui régnera 20 ans plus tard. (Point N° 13 carte itinéraire)

Entre Pierre le Grand et Catherine ce fut une belle et grande histoire d’amour. Catherine de son vrai prénom Marthe née en 1684 était une pauvre paysanne lithuanienne, un trophée de guerre, qui vendue à plusieurs reprises finit comme domestique d’Alexandre Menchikov, chef militaire et grand ami du tsar Pierre le Grand. Si celui-ci voulut en faire sa maîtresse, le tsar tombé fou amoureux de cette belle femme le prit de court, et pouvait-on rivaliser avec l’empereur ! A cette époque ce dernier était pourtant déjà marié à Eudoxie Lopouhine dont il avait un fils, Alexis. En 1703, Marthe convertie à la religion orthodoxe, après avoir pris le prénom de Catherine s’installa avec Pierre le Grand.

Après avoir divorcé de

l’ennuyeuse Euxodie, ils se marièrent secrètement en 1707, pourquoi

secrètement, alors que le couple avait donné déjà naissance à plusieurs

enfants ? pour la bonne raison que Catherine n’était pas de haut rang, elle

était totalement illettrée et le restera toute sa vie. Mais de nature gaie et chaleureuse,

son charme séduit l’empereur, énergique elle le suit à la guerre, boit comme un

homme, le soutient, partage les idées, sans pour autant les comprendre, de cet

empereur lui qui est si intelligent !

Après avoir divorcé de

l’ennuyeuse Euxodie, ils se marièrent secrètement en 1707, pourquoi

secrètement, alors que le couple avait donné déjà naissance à plusieurs

enfants ? pour la bonne raison que Catherine n’était pas de haut rang, elle

était totalement illettrée et le restera toute sa vie. Mais de nature gaie et chaleureuse,

son charme séduit l’empereur, énergique elle le suit à la guerre, boit comme un

homme, le soutient, partage les idées, sans pour autant les comprendre, de cet

empereur lui qui est si intelligent !

Catherine joua un rôle déterminant pour la Russie,

lorsqu’en 1711 elle offrit ses bijoux au chef de l’armée turc, alors que les

armées de Pierre 1er étaient faites prisonnières, entraînant une

signature de paix. Pierre le Grand appréciera beaucoup ce geste et avec un profond

mépris de l’opinion, il l’épousera officiellement en 1712 et la fera même

couronner impératrice en 1724. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup

d’enfants (11) ![]() hélas

beaucoup mourront en bas âge.

hélas

beaucoup mourront en bas âge.

On prêta cependant à l’impératrice Catherine un

amant : Willem Mons, secrétaire de Pierre 1er. Quand celui-ci

apprit l’infidélité de sa femme, alors que lui avait maintes maîtresses, il

entra dans une colère folle et fit assassiner Mons. Il est raconté qu’il fit

mettre la tête de ce dernier dans un bocal de formol, et fit installer ce bocal

dans la chambre de l’impératrice. Charmante attention ! ![]()

Pierre 1er fut le premier empereur russe à voyager, après avoir vu Versailles, et cette façon de vivre qu’avait le roi français, il se mit en tête de faire de même et offrit ces terres à sa femme, une ancienne métairie suédoise : Saaritsa (Sarskaïa Mysa en russe) rattachée par la suite à la Russie, pour qu’elle en fasse un « Versailles russe » Catherine eut seulement le temps d’élever un petit palais de deux étages de style hollandais, en 1711 avant de mourir en 1726 à seulement l’âge de 42 ans. En août 1724, la cérémonie d'ouverture à laquelle l’empereur assistait, a été organisée au cours de laquelle « ils ont tiré trois fois avec 13 fusils ».

Elizabeth, la

fille de Pierre le Grand et de Catherine 1ère née illégitimement,

puisqu’avant mariage ne pouvait prétendre au trône, mais aidée des soldats de

la garde royale, elle intrigua, complota et renversa Anna Ivanovana, nièce de

Pierre 1er alors au pouvoir, jeta les enfants de celle-ci en

prison, et se proclama Impératrice en 1741 à 31 ans, sous le nom d’Elizabeth 1ère.

Elizabeth, la

fille de Pierre le Grand et de Catherine 1ère née illégitimement,

puisqu’avant mariage ne pouvait prétendre au trône, mais aidée des soldats de

la garde royale, elle intrigua, complota et renversa Anna Ivanovana, nièce de

Pierre 1er alors au pouvoir, jeta les enfants de celle-ci en

prison, et se proclama Impératrice en 1741 à 31 ans, sous le nom d’Elizabeth 1ère.

Celle-ci transforma les vieux bâtiments en un palais luxueux, et pour obtenir ce résultat elle ne lésina pas sur les moyens, rien que pour l’or des finitions sophistiquées de la façade, et des statues sur le toit, 100 kilogrammes furent nécessaires, elle fit construire des pavillons et aménagea des jardins, c’est alors que le palais prit le nom de Tsarskoïe Sélo (Palais des Tsars) Après tout étant jeune ! elle venait souvent ici pour des parties de chasse, et s’occupait de l’aménagement des jardins, il lui parût normal de réorganiser le palais de son enfance.

Ce palais, bien qu’il doive sa magnificence à Elizabeth, puis ensuite à Catherine la Grande, fut baptisé du nom de sa mère, Catherine, femme de Pierre le Grand, propriétaire du domaine, dont elle héritait.

C’est Bartolomeo

Rastrelli qui à partir de 1752 dota l’ensemble d’un luxe baroque inouï. Le 30 juillet 1756, eut lieu

la présentation du palais, aux grands personnages russes interloqués.... et aux

invités étrangers. Une décennie plus tard Catherine ll (la Grande) prit une part

active à l’embellissement du domaine en confiant à l’écossais Charles Cameron

le soin de recréer l’intérieur baroque pour l’adapter à son goût plus néo-classique,

celui-ci construisit ensuite les bains traditionnels russes, le pavillon

d’Agate, des ponts, des obélisques, créa un parc paysager. « Charité bien

ordonnée, commence par soi-même ! » car Tsarskoïe Selo fut la

première ville russe à être complètement électrifiée.

C’est Bartolomeo

Rastrelli qui à partir de 1752 dota l’ensemble d’un luxe baroque inouï. Le 30 juillet 1756, eut lieu

la présentation du palais, aux grands personnages russes interloqués.... et aux

invités étrangers. Une décennie plus tard Catherine ll (la Grande) prit une part

active à l’embellissement du domaine en confiant à l’écossais Charles Cameron

le soin de recréer l’intérieur baroque pour l’adapter à son goût plus néo-classique,

celui-ci construisit ensuite les bains traditionnels russes, le pavillon

d’Agate, des ponts, des obélisques, créa un parc paysager. « Charité bien

ordonnée, commence par soi-même ! » car Tsarskoïe Selo fut la

première ville russe à être complètement électrifiée.

N’oublions pas non plus, construit un peu à l’écart :

u Le palais Alexandre, édifié par Catherine ll pour son premier petit-fils, le futur Alexandre 1er, à l’occasion de son mariage. Dans ce palais vécurent, durant l’été, plusieurs souverains russes, Nicolas ll y vivait en permanence avec sa famille, c’est ici que Raspoutine s’occupa de son jeune patient et c’est de là également que la dernière famille impériale fut transférée à Tobolsk puis à l’endroit où eut lieu son massacre. Tsarkoïe Selo est aussi le lieu où Pouchkine passa six années, alors qu’il était étudiant de 1811 à 1817. Après son mariage, il y vécut un peu et aimait se promener dans le parc accessible par une arche, jardin d’où il puisait peut-être son inspiration

« On va passer à coté de la porte égyptienne, celle-ci servait de frontière à la ville, on y vérifiait les papiers des voyageurs. Figurez-vous qu’encore en 1985, un monsieur vivait seul, dans une des tours »

Une journée entière ne serait pas de trop pour découvrir toutes ces salles, s’égarer dans le labyrinthe des allées boisées de cet important domaine de 567 ha, partir à la découverte de tous ces petits palais ou temples posés ça et là, faire le tour de l’étang, aller jusqu’au village chinois, mais nous on ne dispose que de 2 heures, alors allons à l’essentiel !!!

Déjà !

pourvu qu’on ne passe pas trop de temps avant de pouvoir entrer. Natacha nous a prévenu « Pas

de sac à dos imposant, ni de gros vêtements, sinon c’est consigne !

prenez juste un kway, un petit parapluie, une petite laine »

Déjà !

pourvu qu’on ne passe pas trop de temps avant de pouvoir entrer. Natacha nous a prévenu « Pas

de sac à dos imposant, ni de gros vêtements, sinon c’est consigne !

prenez juste un kway, un petit parapluie, une petite laine »

Malgré toutes ses précautions, ce lever aux aurores, il y a déjà la queue devant les grilles de ce palais d’été, et ce à mon grand désespoir, car il ne m’est pas possible de prendre correctement en photo ces superbes grilles dorées encadrées de montants bleu azur ! Pour faire patienter, et vendre leur cd… « L’Orchestre du Palais de Catherine » nous interprète quelques morceaux.

Le

portail doré qui marque l’entrée principale du Palais Catherine est magnifique,

tout n’est que volutes, guirlandes, rocailles, plumes, étoiles. Il s’ouvre sur

une vase cour d’honneur, au-dessus, on peut voir les armoiries impériales :

l’aigle bicéphale, soulignant le caractère majestueux de la résidence.

Le

portail doré qui marque l’entrée principale du Palais Catherine est magnifique,

tout n’est que volutes, guirlandes, rocailles, plumes, étoiles. Il s’ouvre sur

une vase cour d’honneur, au-dessus, on peut voir les armoiries impériales :

l’aigle bicéphale, soulignant le caractère majestueux de la résidence.

« Votre attention, s’il vous plaît ! Lors de la 2nde Guerre mondiale, le château et les jardins ont beaucoup souffert des déprédations de l’armée allemande, la ville était complètement démolie. Le palais que l’on va visiter a été reconstruit à l’identique » C’est ce qu’affirme Natacha

Ouf ! ça y est, je suis devant

cette étonnante façade baroque de 300 m de long ornée d’une profusion

d’Atlantes qui soutiennent les colonnes à chapiteaux, de pilastres et

d’encadrements de fenêtres ouvragés. Ca il faut bien le reconnaître !

Rastrelli a su éviter la monotonie d’un gigantesque alignement de façades, il a

varié les formes et savamment marié l’or, les murs bleu azur, les colonnes

blanches et le toit argenté.

Ouf ! ça y est, je suis devant

cette étonnante façade baroque de 300 m de long ornée d’une profusion

d’Atlantes qui soutiennent les colonnes à chapiteaux, de pilastres et

d’encadrements de fenêtres ouvragés. Ca il faut bien le reconnaître !

Rastrelli a su éviter la monotonie d’un gigantesque alignement de façades, il a

varié les formes et savamment marié l’or, les murs bleu azur, les colonnes

blanches et le toit argenté.

Ca devait être quelque chose lorsqu’au milieu du 18ème siècle, les cariatides et les encadrements des fenêtres étaient recouvertes d’une fine couche d’or, comme on peut encore le voir sur les grilles et les bulbes couronnant la chapelle ! Aujourd’hui ces atlantes et les décorations de fenêtre sont peints d’une couleur ocre, mais les recouvrir d’or aurait été tellement onéreux ! c’est certes dommage ! mais les restaurateurs ont été plus raisonnables que l’impératrice.

Suivons le guide ! La visite commence par :

u L’escalier d’honneur qui occupe toute la largeur

du bâtiment. Les rideaux rouges se détachent sur le fond blanc de ses murs et de

ses plafonds couverts

u L’escalier d’honneur qui occupe toute la largeur

du bâtiment. Les rideaux rouges se détachent sur le fond blanc de ses murs et de

ses plafonds couverts  de moulures. Sur les paliers

opposés, les charmantes sculptures de marbre : l’Amour se réveillant du coté est et l’Amour endormi du coté Ouest, ainsi que la

pendule et le calendrier sur les murs opposés parachèvent le décor.

de moulures. Sur les paliers

opposés, les charmantes sculptures de marbre : l’Amour se réveillant du coté est et l’Amour endormi du coté Ouest, ainsi que la

pendule et le calendrier sur les murs opposés parachèvent le décor.

Des porcelaines chinoises et japonaises sont posées

sur les consoles des murs.

Du balcon de l’escalier, l’impératrice aimait

assister au défilé des régiments de l’armée russe qui revenaient d’une

campagne.

J’accède maintenant à :

u La grande salle du Trône, wouaah ! c’est effectivement

le palais des glaces ou du moins ça y ressemble ! le chef d’œuvre de

Rastrelli. Cette salle de 846 m² (47m x 17m) l’une des plus vastes de tous les palais de Saint-Petersbourg,

est presque entièrement couverte de dorures. Pleine de lumière et d’air grâce à

ses 24 portes-fenêtres surmontées de 24 autres, elle paraît encore plus grande

grâce à ses multiples miroirs.

u La grande salle du Trône, wouaah ! c’est effectivement

le palais des glaces ou du moins ça y ressemble ! le chef d’œuvre de

Rastrelli. Cette salle de 846 m² (47m x 17m) l’une des plus vastes de tous les palais de Saint-Petersbourg,

est presque entièrement couverte de dorures. Pleine de lumière et d’air grâce à

ses 24 portes-fenêtres surmontées de 24 autres, elle paraît encore plus grande

grâce à ses multiples miroirs.

Imaginons un instant ! vous êtes à l’époque de Catherine la

Grande, elle vous a invité à l’une de ces magnificences réceptions, 700

bougies sont allumées !......... Hello, réveillez-vous ! vous êtes

au 21ème siècle et non plus à cette grandiose époque des tsars et

empereurs.![]()

La gigantesque

peinture au plafond, réalisée par un artiste italien, représentant le Triomphe

de la Russie engendre une illusion d’espace infini. Le parquet en marqueterie

est splendide, pour ne pas l’abîmer, j’ai enfilé des chaussons jetables. Un

cordon installé au milieu oblige chacun à rester sur sa droite.

La gigantesque

peinture au plafond, réalisée par un artiste italien, représentant le Triomphe

de la Russie engendre une illusion d’espace infini. Le parquet en marqueterie

est splendide, pour ne pas l’abîmer, j’ai enfilé des chaussons jetables. Un

cordon installé au milieu oblige chacun à rester sur sa droite.

u La salle à manger des Chevaliers qui communique avec la Grande Salle par des portes vitrée ne donne que sur un coté du palais. Pour lui conférer une impression d’espace, Rastrelli disposa, en face des fenêtres des fausses fenêtres à miroirs.

Outre les grandes réceptions officielles, les souverains donnaient également des réceptions plus intimes ou seuls les gentilshommes au service de la tsarine étaient invités.

Sur les tables

sont exposés des services fabriqués à la Manufacture Impériale de porcelaine,

qui portent les armoiries des ordres russes les plus importants. Ainsi sur la

table centrale on peut admirer le service de St André, destiné à la haute

noblesse. Au plafond une peinture sur le thème de la mythologie grecque. Dans cette

salle, les tables ne s’y trouvaient pas constamment, mais étaient apportés en

cas de nécessité.

Sur les tables

sont exposés des services fabriqués à la Manufacture Impériale de porcelaine,

qui portent les armoiries des ordres russes les plus importants. Ainsi sur la

table centrale on peut admirer le service de St André, destiné à la haute

noblesse. Au plafond une peinture sur le thème de la mythologie grecque. Dans cette

salle, les tables ne s’y trouvaient pas constamment, mais étaient apportés en

cas de nécessité.

La galerie d'art du palais ne comptait qu'une douzaine d'œuvres originales, mais Catherine ll envoya des ambassadeurs à travers l'Europe pour acquérir les plus belles œuvres existantes. Bientôt, la collection impériale compta près de quatre mille toiles.

Natacha a certainement fait l’impasse sur beaucoup

de salles : le pavillon d’agate, la salle des arabesques, les salons

framboise et vert, la salle des portraits, le salon bleu de parade, le salon

chinois bleu, le cabinet d’apparat d’Alexandre 1er, et bien d’autres

encore…. comme la chapelle royale par exemple…. C’est certain que ne

disposant que de deux heures, il faut faire des choix, rapidité est son

leitmotiv ! ![]() puisque nous nous dirigeons à présent

vers la salle la plus précieuse du palais, si précieuse qu’il y est interdit de

faire des photos, celles ci-dessous ont été scannées d’après le livre que je me

suis procuré.

puisque nous nous dirigeons à présent

vers la salle la plus précieuse du palais, si précieuse qu’il y est interdit de

faire des photos, celles ci-dessous ont été scannées d’après le livre que je me

suis procuré.

« Ce qu’on va voir est très joli, j’espère que ça va vous plaire ! » a dit Natacha

u La Chambre des Ambres. L’ambre était utilisé à des

fins médicales, pour protéger du mauvais œil, pour avoir prospérité et bonheur,

pour plaquer les meubles mais jamais cette résine fossilisée n’avait encore été

utilisée pour décorer une pièce entière.

u La Chambre des Ambres. L’ambre était utilisé à des

fins médicales, pour protéger du mauvais œil, pour avoir prospérité et bonheur,

pour plaquer les meubles mais jamais cette résine fossilisée n’avait encore été

utilisée pour décorer une pièce entière.

C’est le roi de Prusse Frédéric Guillaume 1er qui fit don en 1716 de plaquettes d’ambre et de quatre panneaux en mosaïque à Pierre le Gd, comme cadeau d’alliance politique entre la Prusse et la Russie contre la Suède, pour qu’il décore le cabinet d’un de ses palais d’hiver. En échange Pierre lui offrit un navire construit à St Petersburg et 55 grenadiers pour son régiment. Mais les panneaux emballés dans 18 caisses et entreposés tombèrent dans l’oubli, et c’est Elizabeth sa fille qui en les découvrant plus tard décida d’en faire une chambre dans le palais hérité de sa mère.

Elle

confia ce travail à l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli, qui à partir de

ces panneaux, installa le cabinet d’ambre dans le palais en 1755, il agrandit

la Chambre et lui donna sa taille définitive par l'adjonction de pilastres à

miroir et de sculptures dorées.

Elle

confia ce travail à l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli, qui à partir de

ces panneaux, installa le cabinet d’ambre dans le palais en 1755, il agrandit

la Chambre et lui donna sa taille définitive par l'adjonction de pilastres à

miroir et de sculptures dorées.

Tous ceux qui eurent l’occasion de voir le salon d’Ambre étaient émerveillés. Les contemporains la considéraient comme la « 8ème merveille du monde » Théophile Gautier n’en a-t-il pas dit : « Cette grande chambre est entièrement revêtue du sol aux frises d’une mosaïque d’ambre. L’œil qui n’est pas habitué à voir une telle quantité d’ambre est comme ébloui par la richesse des tons chauds qui traversent toute la gamme des jaunes, du topaze étincelant au citron clair »

Ce cabinet,

plusieurs fois rénové, l’ambre étant très fragile, avait une surface de 55 m²

et contenait plus de six tonnes d’ambre. Après avoir émerveillé les visiteurs

pendant près de deux siècles, il est démonté par les nazis lors de l’occupation

allemande et rapatrié à Königsberg, aujourd’hui Köningrad. Mais lorsque les

Soviétiques prennent cette ville, ils n’en découvrent aucune trace.

Ce cabinet,

plusieurs fois rénové, l’ambre étant très fragile, avait une surface de 55 m²

et contenait plus de six tonnes d’ambre. Après avoir émerveillé les visiteurs

pendant près de deux siècles, il est démonté par les nazis lors de l’occupation

allemande et rapatrié à Königsberg, aujourd’hui Köningrad. Mais lorsque les

Soviétiques prennent cette ville, ils n’en découvrent aucune trace.

Après plus de trente ans de vaines recherches, le gouvernement de l’URSS décida en 1976 de reconstruire à l’identique la merveille disparue, s’inspirant pour cela de 86 photos en noir et blanc de l’original ainsi que de la seule photo en couleur disponible, sans pour autant savoir sur quel bois et avec quelle colle ils étaient collés !

Reconstitué centimètre par centimètre pendant une

vingtaine d’années, par le maître d’œuvre Alexandre Jouravlev, le cabinet d’Ambre

fut achevé grâce aux 3 millions de dollars offerts par une entreprise  allemande, en réparation des dommages de guerre.

allemande, en réparation des dommages de guerre.

Dans le cadre du tricentenaire de Saint-Pétersbourg, la Chambre d'ambre reconstituée fut ouverte au public le 31 mai 2003, lors d'une cérémonie inaugurale présidée par Gerhard Schröder et Vladimir Poutine. L'estimation actuelle de l'authentique chambre d'ambre est de plusieurs centaines de millions de dollars.

Plus de 200 versions ont circulé quant à cette disparition. L’ambre aurai-il brûlé lors de l’incendie du château allemand ? Est-il quelque part dans des sous-sols, coulé au fond de la Baltique, dans des mines Autrichiennes, au Venezuela ? les nazis n’ont peut-être finalement volés que des copies ! à moins que Staline n’en ait fait cadeau aux Américains, en remerciement des opérations militaires. Que des peut-être et toujours pas de réponse ! malgré l’existence du cabinet reconstruit, des volontaires continuent toujours à chercher l’ambre disparu, et le sort de cette « huitième merveille du monde » reste toujours entouré de mystère.

La visite de cette pièce est impressionnante ! dommage de ne pas pouvoir y faire de photos, fort heureusement il me reste ce livre pour me rappeler de toutes ces merveilles. Maintenant, à la suite de Natacha, je me promène dans le parc de ce palais, foule ces allées de gravier rose.

![]()

.jpg)

La grande tsarine ayant commandé le premier parc paysager de Russie, ce n’est pas moins d’un millier de soldats et d’ouvriers qui défrichèrent une forêt particulièrement dense pour créer les magnifiques parcs et les splendides jardins de Tsarskoïe Selo. D’une superficie de 567 ha, il fut doté de gracieux pavillons disposés autour du lac. Ma découverte va consister essentiellement en une courte promenade dans le Vieux jardin, construit en 1720 par l’architecte Roosen, et qui s’étend devant la façade principale du palais.

Je longe le pavillon d’Agate, contigüe

au palais, puis la galerie Cameron de 1787, ce

bâtiment avec son soubassement en grosses pierres grises percé de belles

fenêtres ogives et surmonté de 44 colonnes blanches est impressionnant. Depuis

le haut de ses marches il doit y avoir une bien belle vue sur le jardin ! pas

prévu, dommage ! surtout ne pas perdre Natacha. ![]() Au pied de la galerie Cameron, j’admire

cette pelouse bien entretenue, garnie de bien jolis massifs fleuris.

Au pied de la galerie Cameron, j’admire

cette pelouse bien entretenue, garnie de bien jolis massifs fleuris.

Sur ma gauche, de derrière un petit étang, surgissent les bains supérieurs construits en 1780 dans un style néoclassique, réservés à la famille impériale, tandis que les bains inférieurs étaient destinés aux membres de la cour.

Depuis la rive du grand étang qui fut creusé,

j’aperçois au loin les trois bâtiments de l’Amirauté, construits

en 1777 dans le style néogothique, l’un d’eux présente une tour ronde et

crénelée. Ah ! je viens de passer pas loin du pavillon de

la grotte !… trop tard ! ça sera pour une autre fois.![]() En continuant j’aperçois,

loin là-bas sur l’autre rive le pavillon des bains turcs, construit

en 1852 par Monighetti en l’honneur des victoires de la Russie sur la Turquie

pendant la guerre de 1828/1829, il a tout d’une mosquée avec ses dôme et minaret

dorés !

En continuant j’aperçois,

loin là-bas sur l’autre rive le pavillon des bains turcs, construit

en 1852 par Monighetti en l’honneur des victoires de la Russie sur la Turquie

pendant la guerre de 1828/1829, il a tout d’une mosquée avec ses dôme et minaret

dorés !

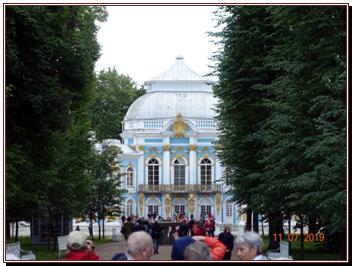

Et je tourne à gauche. Après avoir emprunté le joli

petit pont de pierre qui enjambe le Rybnyy canal, ce canal de 16 kilomètres

qu’il a fallu creuser pour alimenter les cascades et les lacs artificiels, que

vois-je au bout d’une allée bordée d’arbres taillés au carré ? : l’Ermitage, pas le fabuleux

musée de Saint Petersbourg ! mais un charmant pavillon baroque destiné aux

réceptions intimes. Construit au milieu du 18ème siècle par

Rastrelli, éh oui toujours lui ! ![]() c’est un véritable palais en

miniature.

c’est un véritable palais en

miniature.

Les

allées rectilignes du Vieux jardin, réaménagé par Rastrelli… qui séparent

l’Ermitage du Palais, bordées de statues italiennes en marbre blanc, sont

splendides. Les parterres semblent dessiner des arabesques, ça doit être

chouette vu d’en haut !...

Les

allées rectilignes du Vieux jardin, réaménagé par Rastrelli… qui séparent

l’Ermitage du Palais, bordées de statues italiennes en marbre blanc, sont

splendides. Les parterres semblent dessiner des arabesques, ça doit être

chouette vu d’en haut !... ![]() les jardiniers s’affairent autour des

fleurs. De nombreux bancs en fer forgé blanc vous invitent à la pause.

les jardiniers s’affairent autour des

fleurs. De nombreux bancs en fer forgé blanc vous invitent à la pause.

Et oui, vous l’avez compris, ma balade s’est résumée pratiquement à un aller retour dans le vieux Jardin, du Palais à l’Ermitage et retour, bon ! pas tout à fait un aller retour, mais plutôt un itinéraire en rectangle, alors qu’il y avait tant à voir : Le tour de l’étang, ou Catherine ll a fait faire vers 1770 un parc paysager, jardin à l’anglaise avec pavillons d’agrément, pont et obélisques, le village chinois, le parc Alexandre, l’intérieur de la Galerie Cameron avec tout le long de colonnade, des bustes de philosophes, poètes et dirigeants, l’intérieur de la grotte décorée de 250 000 coquillages, la colonne rostrale de Tchesma de 25 m de haut, la terrasse de granit………

Oui, mais voilà ! c’est organisé…. et chronométré, il faut arriver à l’heure au restaurant, et nous avons une heure de route avant d’y arriver. Je suis malgré tout contente et heureuse d’avoir vu ce Palais et ce Jardin de Catherine, même si ce ne fut qu’infimement !

Juste

avant de sortir, près de l’arche où passait le poète Pouchkine lorsqu’ il

voulait aller se ressourcer dans le parc, des comédiens en costume d’époque

guettent le moindre appareil photo. Tous les guides ont dû mettre en garde

leurs clients contre ces gens qui monnayent leur image, car il y a peu de

demande.

Juste

avant de sortir, près de l’arche où passait le poète Pouchkine lorsqu’ il

voulait aller se ressourcer dans le parc, des comédiens en costume d’époque

guettent le moindre appareil photo. Tous les guides ont dû mettre en garde

leurs clients contre ces gens qui monnayent leur image, car il y a peu de

demande.

Puis

voici une petite église rose, Notre-Dame-du-Signe, on l’aperçoit

à peine comparée à la majestuosité de son voisin, cette église construite avant

le palais, puisque de 1734, donc sous le règne d’Elizabeth 1ère, est

pourtant bien mignonne. Elle était alors nécessaire pour la célébration des

offices, car dans cette bourgade vivait à l’époque plus de 200 foyers.

Puis

voici une petite église rose, Notre-Dame-du-Signe, on l’aperçoit

à peine comparée à la majestuosité de son voisin, cette église construite avant

le palais, puisque de 1734, donc sous le règne d’Elizabeth 1ère, est

pourtant bien mignonne. Elle était alors nécessaire pour la célébration des

offices, car dans cette bourgade vivait à l’époque plus de 200 foyers.

Le

parc rend hommage au grand poète russe Pouchkine qui étudia plusieurs années au

Lycée jouxtant le palais et qui, plus tard, avec sa jeune femme y revint notamment

l’été 1831. Dans le jardin attenant au Lycée se dresse une statue du poète

assis sur un banc du parc. C’est le 26 Mai 1899 que fut posée la première

pierre de cette sculpture de bronze, statue offerte par les habitants de

Tsarskoïe Selo, témoignage éternel de leur part à ce génie de la poésie russe.

Le

parc rend hommage au grand poète russe Pouchkine qui étudia plusieurs années au

Lycée jouxtant le palais et qui, plus tard, avec sa jeune femme y revint notamment

l’été 1831. Dans le jardin attenant au Lycée se dresse une statue du poète

assis sur un banc du parc. C’est le 26 Mai 1899 que fut posée la première

pierre de cette sculpture de bronze, statue offerte par les habitants de

Tsarskoïe Selo, témoignage éternel de leur part à ce génie de la poésie russe.

Trsarkoïe Selo, je devrais plutôt dire Pouchkine, puisque c’est son nom depuis 1937, n’est pas qu’une ancienne ville impériale, c’est aussi une ville universitaire, avec beaucoup d’écoles militaires qui fourniront les futures élites des divers régiments. Elle possède également une prestigieuse université agraire avec plus de 8000 étudiants.

Michel se dirige maintenant vers le centre de

Saint-Petersbourg. Natacha profite du trajet pour nous parler de prix, de salaires,

qu'ici une rémunération de 800€ est correcte.

La bière est à 4€, la tasse de café : 3€, un litre d'essence : 0,60€. Les vins français, le chocolat belge,

les fromages seulement suisses, car les autres sont interdits ! sont ici très chers.

En Russie, l’école est gratuite, mais il y a plein d’à cotés, comme devoir contribuer à l’entretien des bâtiments,

payer les gardiens, acheter l’uniforme.

Après avoir repris des forces au cours du déjeuner, je m’apprête à visiter un autre palais, non moins célèbre : la résidence

d’hiver de l’Ermitage.

A tout de suite ![]()

![]()