![]()

![]() Mercredi 3 Juillet (suite) La visite du Kremlin est à présent

terminée, j’ai encore la tête éblouie des splendeurs de la Cathédrale de la Dormition,

je me suis émue devant cette cloche brisée et ai esquissé un sourire en pensant

à l’étrange destinée du roi des canons, à eux deux ils font bien la

paire ! la « Reine des cloches » et le « Roi des canons » siégeant

presque côte à côte !

Mercredi 3 Juillet (suite) La visite du Kremlin est à présent

terminée, j’ai encore la tête éblouie des splendeurs de la Cathédrale de la Dormition,

je me suis émue devant cette cloche brisée et ai esquissé un sourire en pensant

à l’étrange destinée du roi des canons, à eux deux ils font bien la

paire ! la « Reine des cloches » et le « Roi des canons » siégeant

presque côte à côte !

A la suite de Nathalie

je m’apprête à découvrir l’un des plus anciens musées d’Etat de la Russie, musée

qui occupe une place primordiale dans l’ensemble architectural du Kremlin.

(Point N° 5 carte itinéraire) La façade jaune de cet immense

bâtiment rectangulaire, est ornée de colonnes et de fenêtres en pierres

blanches sculptées. Derrière ses portes monumentales, il existe un monde

étonnant d’objets d’art.

A la suite de Nathalie

je m’apprête à découvrir l’un des plus anciens musées d’Etat de la Russie, musée

qui occupe une place primordiale dans l’ensemble architectural du Kremlin.

(Point N° 5 carte itinéraire) La façade jaune de cet immense

bâtiment rectangulaire, est ornée de colonnes et de fenêtres en pierres

blanches sculptées. Derrière ses portes monumentales, il existe un monde

étonnant d’objets d’art.

Ce musée vit le jour en 1851 à l’initiative de l’architecte Constantin Thon, qui désirait préserver et présenter au public les trésors de la Couronne. Ce sont des objets ayant appartenus pour la plupart aux princes et tsars au cours de leurs règnes : objets en métaux rares, pièces d’armement et harnais de parade, vêtements de couronnement, carrosses luxueux, mais aussi des présents reçus des ambassadeurs étrangers qui sont bien souvent de véritables chefs d’œuvre.

Dès 1508, les tsars possédaient leurs propres ateliers ou se fabriquaient les armes et les armures. Plus tard ceux-ci seront occupés par les artistes et artisans au service de la vie courante des tsars, les meilleurs armuriers, ciseleurs, émailleurs, argentiers, orfèvres, brodeuses…. venus de tous les coins de l’ancienne Russie.

Plus de 4000

objets uniques et authentiques, sont ainsi exposés dans neuf salles réparties

sur deux niveaux. « Voici incontestablement un des must de Moscou »

lis-je sur mon « guide Michelin » alors autant le croire !

d’ailleurs l’Unesco n’a-t-il pas pris sous sa protection ces chefs d’œuvre, en

tant qu’une partie du patrimoine historique et artistique de la civilisation

humaine.![]()

Les photos y sont

strictement interdites ![]() alors pour me souvenir de ce que

j’ai pu voir, je me sers d’un livre acquis sur place, les images proposées

ci-dessous sont des scans extraits de ce livre.

alors pour me souvenir de ce que

j’ai pu voir, je me sers d’un livre acquis sur place, les images proposées

ci-dessous sont des scans extraits de ce livre.

Allez go, vous me

suivez ! je vais ci-dessous vous présenter une infime… ![]() partie de ce

que j’ai découvert.

partie de ce

que j’ai découvert.

La visite commence par le 1er étage, accessible après avoir emprunté un bel escalier de marbre blanc. Celui-ci est consacré à l’orfèvrerie et l’argenterie russe, aux armes de parade, aux armes russes et enfin à l’argenterie d’Europe Occidentale.

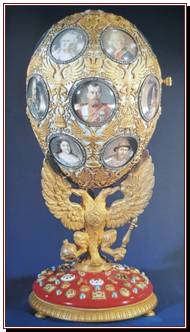

ì Les premières salles sont principalement consacrées aux objets liturgiques : calices, encensoir, évangéliaire, crucifix, croix orthodoxes, icône, châsses, médaillons, vaisselle et tabatières. Puis voici des objets particulièrement intéressants : la superbe joaillerie de la maison Fabergé ! établissement fondé en 1842 par ce monsieur aux ancêtres français. Ces œufs dits « de Pâques » renfermant une surprise, étaient très appréciés, Pâques étant une grande fête pour les Russes.

Ainsi j’admire « l’œuf-montre » fabriquée en 1899, tout d’or, de platine, d’argent, de diamants, il est aussi émaillé, ciselé, gravé, sculpté, ainsi qu’un modèle stylisé du Kremlin, une boîte à musique, exécuté en 1904 en or coloré et en argent, et encore bien d’autres tels que cet œuf de cristal renfermant une statue d’Alexandre lll sur son cheval, ou plus récemment (1913) l’œuf « tricentenaire de la famille Romanov » exécuté en or, diamants, émaillé, avec de la peinture sur ivoire. Les joailliers savaient créer l’effet d’émaux chatoyants avec cinq ou six couches, chacune cuite séparément. Pour cette émaillerie, les maîtres avaient recours à près de cinq cent couleurs et nuances.

ì La plupart des objets de cette très importante collection d’armes est liée à des évènements importants dans la vie de l’Etat russe, ils appartenaient aux hommes de guerre et d’Etat ainsi qu’aux chefs d’armée.

Voici les armures

de défense utilisées, du 12ème au 17ème contre les

envahisseurs étrangers.

Voici les armures

de défense utilisées, du 12ème au 17ème contre les

envahisseurs étrangers.

A cette époque, le combat

était souvent un corps à corps, l’armure, le casque et le bouclier étaient alors

considérés comme défense principale du guerrier. La cotte à mailles était une espèce

de chemise tressée de petites mailles en fer, dont l’exécution exigeait

beaucoup de travail, car l’armurier devait parfois river jusqu’à vingt mille

mailles. La cotte  pesait entre 10 à 17 kilos.

pesait entre 10 à 17 kilos.

Au 15 et 16ème siècle, il était organisé des tournois de chevaliers en armures, celles-ci portant des ornements ciselés étaient beaucoup plus lourdes que l’armure de combat. Cette participation aux tournois était dangereuse aussi bien pour le cheval que pour l’homme, c’est pour cette raison que le cheval portait lui-aussi une armure. Les vitrines suivantes montrent sabres, épées, pistolets, fusils de chasse, boucliers, poignards, haches, casques venant de Turquie, d’Iran.

ì Dans cette vitrine est présentée de la vaisselle en or ou en argent, principalement des cadeaux faits par des ambassadeurs, telle que celles venant de Hollande (chandeliers, cruches, verres, coupes, plats, assiettes, pinces à bougie, etc..) ou d’Angleterre, objets qui, à l’instar de tous ceux qui ont été fondus pour faire de la monnaie, au milieu du 17ème siècle, lors de la révolution bourgeoise anglaise, sont conservés ici. Sont exposés coupes, récipients à vin, cruches, verres, assiettes, l’objet le plus ancien de cette collection est une saumurière (1557) offerte à Ivan le Terrible par l’un des premiers ambassadeurs anglais. Les diplomates de Pologne ne sont pas en reste avec leurs cruches en argent, bassines ovales, leur meilleure œuvre est cet aigle en argent, aux ailes ouvertes qui tient dans ses serres le sceptre et le globe, cet aigle fut donné en 1671 au tsar Alexis Mikkaïovicht. Il y a aussi des cadeaux offerts par les ambassadeurs de Suède (coupes, corne de l’abondance) et du Danemark…

ì Après la vitrine réservée à l’argenterie de Hambourg et d’Augsburg, j’arrive à celles réservées à l’argenterie de France… (cruche à laver les mains, plat d’argent recouvert d’or, coupe à bouillon) En 1770, Catherine ll commanda en France un service de table en argent, qui lui sera offert par le comte Oslov (service de 3000 pièces) Pour fabriquer ce service grandiose, on utilisa plus de deux tonnes d’argent,(sont exposés ici : tasse à soupe, supports de bouteilles, chandeliers, coquilles à huitres)

Puis voici

l’argenterie française du style Empire, on peut voir un service à thé, datant

de 1825. Malgré leur surface brillante dorée, les tasses, la laitière et les

deux théières aux manches en nacre sont fabriqués en porcelaine.

Puis voici

l’argenterie française du style Empire, on peut voir un service à thé, datant

de 1825. Malgré leur surface brillante dorée, les tasses, la laitière et les

deux théières aux manches en nacre sont fabriqués en porcelaine.

Dans la vitrine 43

se trouve le service « olympique » L’activité

principale de la Manufacture de Sèvres était la création de superbes services

proposés pour les dons diplomatiques. Est exposé le service de dessert en

porcelaine fabriqué par Sèvres vers 1803. Destiné à l’empereur Napoléon, le

service comprend cent quarante pièces et s’appelle « Olympique » car

les sujets de ses dessins sont empruntés à la mythologie antique. En 1807,

Napoléon offrit ce service à l’empereur russe Alexandre 1er à l’occasion

de la signature du Traité de Paix de Tilsit.

Dans la vitrine 43

se trouve le service « olympique » L’activité

principale de la Manufacture de Sèvres était la création de superbes services

proposés pour les dons diplomatiques. Est exposé le service de dessert en

porcelaine fabriqué par Sèvres vers 1803. Destiné à l’empereur Napoléon, le

service comprend cent quarante pièces et s’appelle « Olympique » car

les sujets de ses dessins sont empruntés à la mythologie antique. En 1807,

Napoléon offrit ce service à l’empereur russe Alexandre 1er à l’occasion

de la signature du Traité de Paix de Tilsit.![]()

ì Au rez-de-chaussée, sont exposés tissus précieux, vêtements et objets du cérémonial de parade, et somptueux carrosses.

Moscou en devenant un grand centre politique et culturel, renforça les rapports diplomatiques et commerciaux avec les pays de l’Occident et de l’Orient. Les négociants étrangers et les ambassadeurs apportaient de riches présents, tels que des tissus rares (satin, damas, velours). Ceux-ci très chers ne pouvaient être achetés que par les boyards (nobles de hauts rangs) et le clergé supérieur, qui faisaient alors confectionner des vêtements luxueux ornés de perles et de pierres précieuses.

Pour les occasions solennelles, le tsar portait un habit particulier le « platno » cousu des tissus importés les plus chers. Les bords étaient garnis de dentelle d’or et d’argent, de pierres précieuses et de perles. Sur le col rond étaient brochées de petites icônes et des pierres précieuses.

Voici un grand cafetan porté par Pierre le Grand, il est vrai qu’il mesurait plus de 2 mètres. Les bottes, appelées « fortes » furent cousues par l’empereur lui-même, d’une longueur de 29,5 cms et d’une hauteur de 90 cms, elles étaient prévues pour être mises par-dessus les bottes de fourrure.

Voici la robe de couronnement

de l’impératrice Elizavéta Pétrovna (1742) Le corsage d’argent à décolleté

profond est sans manches et galonné d’or. Il est rattaché à une jupe large en

forme de cloche, pour obtenir cette forme, on cousait à la jupe inférieure des

cercles de fanon de baleines, l’envergure du panier pouvait atteindre 1,5m à la

taille et jusqu’à 5 mètres à la base. L’Impératrice et sa cour passaient la vie

en loisirs incessants : carnavals, pique-niques, cette femme dépensait

beaucoup d’argent pour ses toilettes. Un historien dit qu’elle laissa à sa mort

15000 robes, deux coffres de bas.

Voici la robe de couronnement

de l’impératrice Elizavéta Pétrovna (1742) Le corsage d’argent à décolleté

profond est sans manches et galonné d’or. Il est rattaché à une jupe large en

forme de cloche, pour obtenir cette forme, on cousait à la jupe inférieure des

cercles de fanon de baleines, l’envergure du panier pouvait atteindre 1,5m à la

taille et jusqu’à 5 mètres à la base. L’Impératrice et sa cour passaient la vie

en loisirs incessants : carnavals, pique-niques, cette femme dépensait

beaucoup d’argent pour ses toilettes. Un historien dit qu’elle laissa à sa mort

15000 robes, deux coffres de bas.

Plus tard, les vêtements des dames de la cour de Catherine ll scintillaient de dentelle d’or et d’argent et de pierres précieuses, quant aux costumes et chapeaux des hommes, ils étaient couverts de diamants et autres bijoux. Cette prodigalité fut si énorme que l’Impératrice dut publier un décret réglementant les toilettes de parade et de la cour. On voit sa robe de noces en 1745 ainsi que la robe de couronnement et les souliers assortis qu’elle porta en 1762, robe faite de brocart et dentelle.

Au 19ème siècle, la mode changea, la taille fût placée plus haute, et la robe moins large, sans pour autant perdre de sa splendeur. La robe de couronnement de la tsarine Alexandra Fiodorovna (1896) épouse de l’empereur Nicolas 1er, est brodée de fil d’argent et de dix mille petites perles. Dans cette même vitrine, sur de petites tables on peut voir des accessoires qui complétaient ce luxe : éventails, face-à-main, tabatières, montres, épées, cannes, etc…. Les femmes des couches privilégiées utilisaient l’éventail dans la rue, au théâtre, au bal. La mode de priser du tabac donna naissance à toutes sortes de tabatières, d’or, de nacre, de cristal et d’autres matériaux.

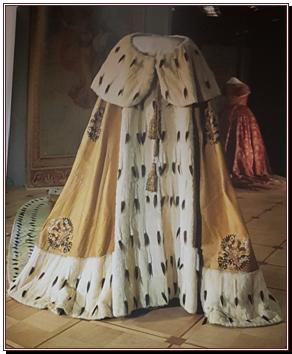

Les manteaux de couronnement de glasette d’or ou d’argent doré bordés d’hermine se devaient de faire partie de ces cérémonies. Ici est présenté le manteau de couronnement, de 4,50m, fait de brocart, de soie, de fourrure, de ruban de satin et de fil d’or, porté en 1896 par Alexandra Fiodorovna, épouse de l’empereur Nicolas ll, pièce hautement historique quand on connaît la destinée tragique de cette famille impériale.

ì La salle suivante présente les couronnes, globes, sceptres et trônes, que les tsars ne manquaient pas de montrer lors des leurs sorties somptueuses ou lors des réceptions solennelles des ambassadeurs.

Lorsqu’il fut reçu par Ivan IV en Janvier 1576, l’ambassadeur de l’Empereur d’Allemagne nota qu’ « Ivan le Terrible et son fils étaient assis habillés de pierres précieuses et de perles, et qu’à leurs bonnets brillaient, comme un feu, des rubis flamboyants grands comme œufs de poule. Il n’avait encore jamais vu de choses plus précieuses et plus belles, même à la cour de France, d’Italie ou de Hongrie »

Un des trônes les plus remarquables est celui d’Ivan IV, en ivoire, bois, tissu, métal, dorage.

A la fin du 17ème

siècle, l’histoire russe connut une situation unique en son genre. A la mort du

tsar Mikhaïlovitch, c’est son fils Ivan âgé de quinze ans qui aurait du monter

sur le trône, mais peu intelligent et de santé précaire, il fut décidé de

couronner simultanément les deux frères, Ivan et Pierre, âgé alors seulement de

10 ans (le futur Pierre 1er) et on fabriqua tout spécialement un

double trône en argent. Par manque de confiance dans ces gamins, les boyards

prévirent une cachette derrière ce trône, d’où Sophie, leur sœur alors âgée de

25 ans, prenait place le plus souvent, et soufflait les réponses aux questions

posées par les ambassadeurs. Ce trône, se distingue par ses plaques d’argent et

dorées, ses figures ciselées de griffons, de licornes, signes de force et de

pouvoir.

A la fin du 17ème

siècle, l’histoire russe connut une situation unique en son genre. A la mort du

tsar Mikhaïlovitch, c’est son fils Ivan âgé de quinze ans qui aurait du monter

sur le trône, mais peu intelligent et de santé précaire, il fut décidé de

couronner simultanément les deux frères, Ivan et Pierre, âgé alors seulement de

10 ans (le futur Pierre 1er) et on fabriqua tout spécialement un

double trône en argent. Par manque de confiance dans ces gamins, les boyards

prévirent une cachette derrière ce trône, d’où Sophie, leur sœur alors âgée de

25 ans, prenait place le plus souvent, et soufflait les réponses aux questions

posées par les ambassadeurs. Ce trône, se distingue par ses plaques d’argent et

dorées, ses figures ciselées de griffons, de licornes, signes de force et de

pouvoir.

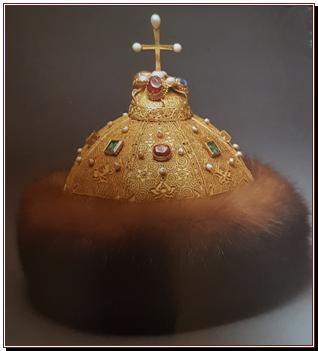

ì Voici, sans nul doute, une pièce maîtresse de cette salle : « le bonnet de Monomaque » qui servit au couronnement de tous les tsars russes jusqu’à Pierre 1er. Ce bonnet de travail oriental est fait de huit plaques d’or décorées d’une dentelle d’or fine, dont le dessin forme les rosettes-étoiles à six branches et la fleur de lotus, ornées de perles et pierres précieuses. Avec sa bordure de zibeline et sa croix, il pèse 698 grammes. La première mention d’un couronnement avec ce bonnet de Monomaque remonte à 1498. Dans la même vitrine sont aussi présentés l’épée d’Etat et le bouclier d’Etat qui servirent comme décorations à la fin du 17ème siècle.

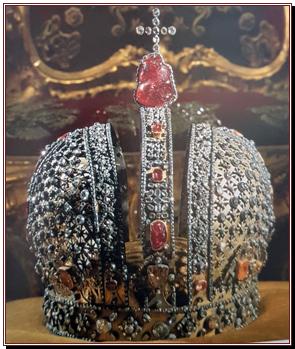

Lorsque Pierre 1er proclama que la Russie deviendrait Empire, on remplaça le bonnet par la couronne, la pourpre devint le manteau impérial. Le premier couronnement de ce genre eut lieu en 1724. Avec ses propres mains, Pierre coiffa de la couronne et habilla du manteau son épouse Catherine 1er. Dans la vitrine on peut voir la couronne de l’impératrice Anna Ioannovna (1731) en argent, décorée de 2500 diamants et d’une grosse tourmaline. Sa forme : deux hémisphères séparés avec la croix au milieu deviendra traditionnelle.

ì Les trésors d’Ecurie. Au 16ème et 17ème on attribuait une grande importance politique au harnais de parade lors des sorties du tsar, des réceptions des ambassadeurs étrangers. Plus riche était la sortie, plus puissant semblait l’Etat aux yeux du monde extérieur. A cette époque, on comptait 150 chevaux de selle, de carrosse et de traineau destinés au tsar, 3000 pour les sorties de parade, et plus de 40 000 pour les campagnes de guerre.

Dans

les ateliers spéciaux, les argentiers fabriquaient brides, étriers, puis les joailliers

décoraient ces objets de pierres précieuses et de perles, les couturières

cousaient les couvertures de traîneau ainsi que les « tchldars »

couvertures spéciales revêtant le corps, les flancs et la poitrine du cheval,

les orfèvres, ciseleurs et graveurs ornaient les selles.

Dans

les ateliers spéciaux, les argentiers fabriquaient brides, étriers, puis les joailliers

décoraient ces objets de pierres précieuses et de perles, les couturières

cousaient les couvertures de traîneau ainsi que les « tchldars »

couvertures spéciales revêtant le corps, les flancs et la poitrine du cheval,

les orfèvres, ciseleurs et graveurs ornaient les selles.

On voit ici le harnais complet de parade pour le cheval de sortie. Ces chevaux, parfois une centaine, étaient placés devant le carrosse du tsar. Ils étaient décorés de caparaçons de velours ou de brocart brochés de pierres précieuses et de perles, on leur mettait au cou un gland décoratif de perles enfilés et on posait une selle spéciale sur laquelle personne ne montait jamais, car son coussin était brodé de perles et de pierres précieuses. Les chevaux étaient attachés entre eux par des chaînes d’argent. Lorsque ce cortège se mettait en mouvement, l’éclat des pierres précieuses et de l’or, le tintement des chaînes d’argent impressionnaient beaucoup le public.

ì Je termine cette visite du Palais des Armures par une collection unique au monde : une quinzaine de voitures (carosses) des 16ème aux 18ème siècles.

Les carrosses alors fabriqués dans les ateliers de la cour du tsar étaient en bois de chêne, de hêtre, de frêne, d’érable, d’aulne. La voiture la plus ancienne, est un cadeau fait par le roi anglais Jacob 1er à Boris Godounov en 1603. Pour prendre un virage, il fallait soulever les roues de derrière. Le carrosse n’a pas de ressorts, et les fenêtres sont couvertes de mica, la vitre n’ayant pas encore été découverte ! Le cocher ne disposant pas de place doit se positionner sur le premier cheval dirigeant.

En 1739, la voiturerie évolue, le carrosse fabriqué pour l’impératrice Anna Ioannovna possède deux places, il est équipé de ressorts, d’une plaque tournante et d’une place pour le cocher.

Voici un carrosse pour le moins curieux, ce chariot d’hiver est un wagon posé

sur des traîneaux. L’intérieur est chauffé avec deux fours en argent. La fille

de Pierre 1er, Elizavéta Pétrovna (future Elizabeth 1er)

arriva dans ce chariot depuis St Petersbourg pour se faire couronner à Moscou

en Novembre 1741. Son attelage était de 23 chevaux, mais cette future

impératrice, sans doute pressée d’avoir la couronne sur la tête fit le trajet dans

un train d’enfer (38 heures pour 650 kms) nécessitant pour cela le changement

de plusieurs centaines de chevaux.

Voici un carrosse pour le moins curieux, ce chariot d’hiver est un wagon posé

sur des traîneaux. L’intérieur est chauffé avec deux fours en argent. La fille

de Pierre 1er, Elizavéta Pétrovna (future Elizabeth 1er)

arriva dans ce chariot depuis St Petersbourg pour se faire couronner à Moscou

en Novembre 1741. Son attelage était de 23 chevaux, mais cette future

impératrice, sans doute pressée d’avoir la couronne sur la tête fit le trajet dans

un train d’enfer (38 heures pour 650 kms) nécessitant pour cela le changement

de plusieurs centaines de chevaux.

Pourquoi donc était-elle si pressée ? l’histoire

dit que cette femme se fit proclamer impératrice suite à une lutte entre

factions, elle fomenta et  mena un coup

d’Etat qui écarta Ivan Vl et sa mère qui alors régentait le pays. Valait mieux

ne pas être sur son chemin, elle n’hésitera pas d’ailleurs à faire enfermer

mère et fils. Que cette période était tranquille et calme !

mena un coup

d’Etat qui écarta Ivan Vl et sa mère qui alors régentait le pays. Valait mieux

ne pas être sur son chemin, elle n’hésitera pas d’ailleurs à faire enfermer

mère et fils. Que cette période était tranquille et calme !

Puis les carrosses se perfectionnent, deviennent plus stables, les ressorts verticaux métalliques permettent de monter le corps plus haut, ce qui avait une grande importance sur les routes de l’époque. Le carrosse de Catherine ll est exécuté de cette façon à Paris en 1763. Celui-ci est décoré de peintures à sujets mythologiques. Cette impératrice trouvera sans doute ce carrosse confortable, puisqu’elle visitera la Crimée avec ce moyen de transport.

La page suivante est consacrée à la visite de Moscou, notamment la Place Rouge,

sous les lumières, de ses entrailles souterraines, qui seraient les plus belles

au monde, alors à tout de suite ![]()

![]()